El dolor en cuestión es uno de los elementos inéditos que el creador nacional incluye en su historia para revitalizar los orígenes de "Pinocho" y sustentar varias de sus ideas centrales, entre ellas, no obligar a nadie a cambiar su personalidad para ser aceptado o amado.

«Pinocho» de Guillermo del Toro, un cuento contra la obediencia ciega

En corto: entrevista y lectura con Ana Fuente

Letrinas: Fin de año

Esa

Navidad sería la primera en la que tendríamos la visita del tío Óscar, hermano

menor de mi padre. Recuerdo haber escuchado historias fantásticas sobre él

desde que era niño. Mi padre decía que el tío Óscar había descuartizado a toda

una organización criminal y por eso estaba en la cárcel.

Mi

tía Malena, la mayor, aseguraba que el tío se perdió en los vicios, así de

simple. Cuando uno es niño deja que la imaginación gane partida, y a mis ojos,

el tío Óscar era algo así como un Sansón que podía aplastar la cabeza de

cualquier buscapleitos que le echara bronca.

Crecí

con esa idea y al fin, al tener dieciséis años, iba a ponerle rostro a ese

nombre mítico.

Eran

las ocho y media de la noche. Mi mamá hizo un lomo relleno con papas, ensalada de

manzana y sacó un vino añejo de muy mala calidad para que comenzáramos la cena.

La tía Malena llevó a mis primos, Daniela y Cheto. Los dos apáticos, haciendo

caras de fuchi a la comida de mi mamá. Los típicos parientes creídos que uno

tiene que soportar porque hay un lazo de por medio que no puede borrar nadie.

Hay

que empezar a comer, dijo Cheto. Ya tengo hambre. Sí, sí, le secundó Daniela.

El tío Óscar seguramente está de nuevo en la cárcel. A fin de cuentas, es un

esquizofrénico.

Tuve

ganas de levantarme de la silla y darles un puñetazo en la cara a los dos. Que

la fuerza de mis nudillos les reventara las venas más pequeñas de la nariz y

llenaran todo de sangre. La sangre que tanto aborrecía y que a fin de cuentas

también corría por mis venas.

Hay

que esperar un rato, dijo mi padre. Si a las nueve no llega, comenzamos. Todos

aceptaron la idea en silencio. Mis primos sacaron sus teléfonos para tomarle

foto al lomo, al vino que sabía a agua de calcetín y a ellos mismos.

Yo

me pegué a la ventana esperando ver una sombra gigante abriéndose paso entre

las casas, entre las pocas columnas de humo de un par de chimeneas en la

colonia. Se me vino a la mente la figura voluminosa de un orco o un cíclope. De

esas proporciones tenía que ser el tío Óscar.

Ya

son las nueve cinco, dijo mi tía. No creo que venga. No vemos a Óscar desde

hace veinte años. Ni siquiera sabemos si le interesa estar con nosotros. Claro

que sí, respondió mi mamá. Imagínate estar tanto tiempo solo entre

delincuentes. Cualquiera desearía sentir el amor de la familia y más en estas

fechas.

Un

trato es un trato, dijo mi padre. Hay que empezar. Cada quien ocupó su asiento,

uno apretujado contra el otro. Yo era el único que sentía la ausencia del

compañero. La silla de al lado era la de mi tío. Tenía más rabia que hambre.

Quería que todos sintieran la misma emoción que yo, pero qué hacerle. Hay

ausencias que al prolongarse tanto dejan de hacer falta.

Mientras

partíamos el lomo sonó el timbre. Mi mamá fue a abrir la puerta, sobándose las

manos. En el umbral estaba un hombre alto, sí. No musculoso, no era un orco ni

un cíclope. Tenía la piel pegada a los huesos. El cabello crecido cubriéndole

las orejas. Desde mi asiento podía ver el color miel en los ojos del

desconocido que miraba todo alrededor como si se le hubiera perdido algo que

trepaba por las paredes.

Gabardina

negra, al menos tres tallas arriba de la suya. Pantalones manchados por la

suela de los zapatos y en los brazos, como si fuera un regalo, la cabeza de un

maniquí. Buenas, cómo están. Gracias por recibirme. Ella es Silvia, mi esposa.

Las

miradas de mis familiares iban y venían de uno a otro, esperando a que alguien

hiciera algún comentario. Yo no podía creer que ese fuera mi tío, el que

desmanteló una organización criminal sin la ayuda de nadie. El que podía

hacerle frente a cualquiera.

Mi

mamá lo invitó a pasar y el tío ocupó el asiento que yo había reservado

especialmente para él. Quería sentir la emoción de estar al lado de un presidiario.

Cómo

estás, Óscar. Cuánto tiempo. Sírvete, qué rebanada quieres del lomo. Mi tío

ignoraba las palabras de su hermano. Veía la casa y luego a Silvia, su mujer. La

gabardina expulsaba un olor a humedad, el mismo que tiene la ropa que no se ha

usado en años. La presencia de mi tío me intimidaba. Algo de energías, un halo

de muerte que lo rodeaba y que no he vuelto a sentir en nadie.

Mi

mamá le ofreció un plato bien servido del lomo, imaginando, tal vez, que el tío

Óscar estuvo vagando por las calles desde que salió de prisión y había llegado

esa noche de Navidad muerto de hambre, suplicando un bocado. Pero el tío apenas

y vio la comida. Le ofreció caballerosamente una cucharada de la guarnición de

papa al maniquí, que por lo demás, era uno de los rostros más bellos que he

visto.

Ojos

grandes y azules, pestañas postizas. La nariz respingada y los labios pequeños,

melocotón. El cabello rubio le marcaba la barbilla. Mi tío veía la cabeza

hipnotizado, perdiéndose en su belleza artificial.

¿Y

cómo se conocieron? Preguntó Cheto. Mi prima comenzó a reírse y mi tía Malena

igual. Mi mamá volteó la cara hacia otro lado y mi padre le dio un sorbo al

vino que nadie quería probar. Mi tío apretó con el puño el tenedor en el que clavó

un pedazo de carne.

¿Y

piensan tener hijos?, agregó Daniela. Cheto se carcajeó, todos, de alguna

manera se rieron por la estúpida pregunta. Todos menos mi tío que arrugaba el

entrecejo. Con movimientos suaves y tranquilos, metió los dedos en la cabeza

del maniquí y sacó un revólver.

La

mano derecha de Óscar sostenía el arma que apuntó directo a la frente de Cheto.

Ya nadie se reía. Las gotas de sudor en la frente de mi primo brillaban con las

luces de colores del árbol de Navidad.

Cállate

la puta boca.

Nunca

vi un brazo tan firme como el de mi tío Óscar mientras apretaba el gatillo.

Argentina, 1985: el encuentro con la memoria histórica

Cinema Coyote | Alejandro Carrillo |

Es difícil narrar sucesos históricos desde la cinematografía. La naturaleza del género requiere que los dramas históricos memorables cuenten con ciertas características que son más virtudes de escritores y realizadores, más allá de las cuestiones técnicas de producción, que también exigen una gran cantidad de recursos, imaginación y espacios para recrear frente a los ojos del espectador momentos, personajes y lugares que no volverán.

Dichas virtudes recaen en la habilidad de contar una historia emotiva sin caer en la cursilería ni el maniqueísmo, y por otro lado, de alejarse lo más posible de la solemnidad de la estructura documental, recurriendo a la ficción primordialmente como una brújula y una llave, más que como un recurso estilístico, para acercarnos a ese ente conocido como memoria histórica, para que las sociedades y en este caso los espectadores se encuentren con su pasado.

Argentina, 1985 reúne todas estas bondades que se magnifican al narrar no solo un suceso histórico de la patria de la primavera, sino uno de los episodios más dolorosos y oscuros de la historia reciente de aquel país hermano, como lo fue el famoso Juicio a las Juntas Militares, contra Jorge Rafael Videla y otros ocho jerarcas de la dictadura militar (1976-1983), acusados de instaurar un régimen de terrorismo de Estados con miles de asesinados, torturados y desaparecidos.

La película dirigida por el joven realizador Santiago Mitre y protagonizada por uno de los histriones fetiches del cine argentino contemporáneo, como lo es Ricardo Darín, recrea el proceso de enjuiciamiento a los jefes de la dictadura argentina, tras el retorno a la democracia de la mano del presidente Raúl Alfonsín, quien a pocos días de asumir el cargo decretó someter a juicio civil y no militar a los responsables de las juntas.

La película se inspira primordialmente en el trabajo de los fiscales Julio Strassera (Ricardo Darín) y Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani), quienes junto a un joven equipo de abogados se encargan de llevar a cabo todo el proceso que revivió a nivel nacional los testimonios de 839 testigos en más de 530 horas de audiencia, abriendo así profundas heridas de la sociedad argentina, a través de inenarrables sucesos contados por quienes tuvieron la fortuna de sobrevivir al horror y a la ignominia durante esos terribles años.

Gran acierto del director fue conocer de primera mano a familiares amigos de las víctimas de la dictadura, con la finalidad de entender de la manera más precisa el sentir de la sociedad y la importancia que tuvo el juicio de 1985, que encendió la esperanza en la justicia de todo un país tras un largo periodo de impunidad, corrupción y muerte, tristemente sellos característicos de los procesos sociales latinoamericanos.

‘Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: Nunca más’.Julio Strassera

Crosby y Bowie: un inesperado y muy bizarro dueto navideño

Call me old fashioned... please! | Por Mónica Castro Lara |

Ya sé, ya sé… probablemente sea un shock para algunos de ustedes y se estén cuestionando mi legitimidad como melómana (jajajaja), pero admitamos que siempre se pueden descubrir canciones y géneros nuevos a cualquier edad, en cualquier momento de nuestras vidas y sobre todo, disfrutarlos y hacerlos parte de nuestra cotidianidad. Así que, no se atrevan a juzgarme, eh. Acá el asunto es que la colaboración entre estas leyendas me pareció tan random, tan bizarra y taaaan buena, que decidí escribir un textito exprés a modo de última colaboración del 2022 en Sputnik.

Estuve leyendo un poco acerca de cómo surgió este inesperado e histórico acontecimiento y se los cuento rápidamente: resulta que Bing Crosby o ‘Mr. White Christmas’ (porque sí, a él le debemos la autoría de este clásico de clásicos navideño), grabó en 1977 lo que sería su último especial navideño para la televisión titulado “Merrie Olde Christmas”, que se transmitiría en Estados Unidos y Reino Unido. La premisa del especial es que Crosby recibe una carta de un familiar inglés perdido que lo invita a él y a su familia a acudir a su casa y conocer su historia familiar, al mismo tiempo en que conoce e interactúa con trabajadores de la casa, el fantasma de Charles Dickens (supongo) y otros invitados inesperados, todos interpretados por personalidades del medio del espectáculo inglés, incluido por supuesto nuestro Starman, David Bowie. El especial fue filmado en Londres, ya que Bing andaba de gira en tierras británicas.

Pues bien, aún no me queda del todo claro cómo es que Bowie (que ya contaba con diez años de carrera en ese entonces) accede y es seleccionado para actuar en dicho especial, pero supuestamente lo hizo con el afán de promocionar su doceavo álbum “Heroes” y porque su mamá era fan de Crosby. El chiste es que, al momento de indicarle que tiene que grabar el famoso villancico “Little Drummer Boy”, Bowie se niega. “Odio ese tema. ¿No hay otra cosa que pueda cantar?”. Y Crosby, que era un señorón de setenta y pico años, se negó rotundamente a cambiarla. Imaginen la incómoda escena. Por lo que, los supervisores musicales del especial navideño Ian Fraser y Larry Grossman, encuentran un piano en el sótano del estudio de televisión y componen en menos de una hora, lo que inesperadamente sería uno de los singles más exitosos de David Bowie muy a su pesar. En realidad, el cambio no es tan drástico, pero sirvió para mantener contentos a ambos artistas y que, de alguna forma, pudieran resaltar sus atributos vocales.

Hay quienes afirman que la interacción entre ambos es bastante forzada, con diálogos sumamente prefabricados e insoportablemente escenificado. Para serles muy franca, pensé que me daría muchísimo más cringe verlo y que tendría que adelantarle hasta que comenzara la canción en sí, pero la verdad es que no fue así. Me parece que a pesar las enoooormes y muy evidentes diferencias entre ambos, lo hacen bastante bien (¿o será que soy muy ingenua?). Juzguen por ustedes mismos.

Si un prieto alza la voz, lo tachan de resentido: Tenoch Huerta en "Orgullo Prieto"

Su voz es punzante: en México hay racismo, aunque varios sectores lo han negado a lo largo del tiempo, entre ellos, los integrantes de la denominada blanquitud.

"Si un prieto se enoja y alza la voz, se convierte en un salvaje resentido, si una persona blanca se indigna y levanta la voz por los oprimidos, es en cambio un activista", expresa en uno de sus pasajes.

"El racismo a la inversa no existe, pero sí existe la discriminación, o sea, para rápido, si por ser güerito te agarran a zapes en la fila de la cooperativa para comprar tus tacos en la primaria, evidentemente es un acto discriminatorio, es un acto violento y no debe de suceder. El racismo es un sistema que involucra instituciones, usos y costumbres, representaciones, información, leyes, y, además, es histórico, estamos hablando de 500 años de racismo".#Cultura #Puebla Estas son las preguntas que le hicimos a @TenochHuerta para medios poblanos @Revista_Sputnik@lumbreras_mx

— Jaime López reportero (@JaimeComunidad3) November 19, 2022

"El racismo a la inversa no existe, pero sí la discriminación", dijo en la presentación de su libro #OrgulloPrieto @MonicaMateosV @CulturaGobPue pic.twitter.com/fbj3JdvlKe

Letrinas: No es lo mismo

Un golpecito en la ventana me hace saltar. Subo el volumen, me acomodo los audífonos y cambio de canción, pero la ventana se cimbra y me doy cuenta de que Mauricio va a seguir aventando piedras hasta que me vea salir. Antes de asomarme a la ventana, miro hacia la sala para ver si mi mamá escuchó: está dormida frente a la tele, trae puesta su bata de baño y se ve pálida, como los muertos en las morgues de las películas. Mauricio nunca le ha caído bien, dice que es una mala influencia y que un día me traerá problemas. Yo no sé, a mí se me hace que exagera, pero eso es lo que hacen las mamás. Mientras me pongo los tenis, pienso que a lo mejor Mauricio quiere dinero. Saco de mi cartera dos billetes de a doscientos y los escondo debajo de mi almohada. Me pongo la mochila y salgo quedito, para no despertar a mamá. Además, tampoco es que pueda correr.

Cuando

bajo, Mauricio ya está parado junto a la puerta del edificio. Tiene las manos

en las bolsas de la sudadera y mastica nervioso. Desde que lo noquearon en un

sparring, empezó a masticar chicle a todas horas porque, según él, en una

entrevista, Mayweather Jr. dijo que así vas fortaleciendo la quijada, pero no

sé, yo no he escuchado nada así. Mi tío dice que eso se trae o no se trae. Eso

sí, puedes trabajar más el cuello, y eso ayuda, pero no es que te cambie el

aguante que ya traes. A los que nacieron con quijada, bien por ellos; los

demás, a trabajar la guardia y que mejor no te toquen tanto. Siempre he pensado

que se castiga de más: el que lo noqueó le llevaba, mínimo, diez kilos, además

de que ya había hecho un par de peleas amateur. Le digo, pero no le importa: ya

se le metió a la cabeza que tiene quijada floja y quiere remediarlo.

―¿Qué vas a hacer al rato? ―me pregunta, pero se pone a caminar antes de que le

conteste. Rengueando, trato de emparejármele: no me he curado bien del tobillo,

que me torcí igual en un sparring. Le grito que me espere, pero sigue

caminando.

Les

da risa cuando lo cuento, pero todo fue por el charquito de sudor que dejó el

señor con el que me tocó ese día. Me emocioné sembrándole los guantes en la

careta, se me hizo como de película ver el sudor volando cuando le dejaba ir

los golpes. Ya nada más traía las manos abajo y trataba de quitarse todo con

cintura, pero no podía. Luego, casi para acabar el round, me empujó y fue

cuando me resbalé. Lo que son las cosas: en una pelea profesional, me hubiera

ganado por nocaut técnico. O sea que ese día es la única vez que no he ganado,

si contamos aquella que empaté con Mauricio.

―No

sé, ¿acompañarte? ―trato de seguirle el paso, pero no puedo.

Avanzamos

más de cinco calles sin decir nada. Voltea a cada rato para ver si sigo atrás

de él, pero no dice nada y tampoco se saca las manos de la sudadera. Me empieza

a dar desconfianza, no sé qué se traiga.

―Ah,

bueno, me vas a hacer esquina ―es lo primero que dice luego de muchas cuadras

sin hablar.

Subimos

un puente peatonal. Los carros allá abajo pasan a velocidad constante, con un

ruido casi apacible, sin claxonazos. En media hora, cuando todos salgan del

trabajo, la cosa va a ser distinta: una peregrinación de luces rojas, a vuelta

de rueda, plagada de ruidos y calor. Como para volverse locos, si no es que ya

lo están. Una ciudad así vuelve un desgraciado al más tranquilo, y a los que ya

son unos desgraciados los hace unos hijos de perra. Cualquiera quisiera irse,

la verdad. Yo también lo haría, si pudiera.

Con

cada calle que dejamos atrás, el dolor en el tobillo crece. Casi casi puedo

imaginar la bolsa de gel frío reposando en el congelador. Mamá la usa para

reducir las bolsas bajo los ojos, pero esos últimos días me la ha prestado. Se

siente raro al principio, quema, pero después se adormece el músculo y viene el

alivio. En unos años, cuando las arrugas y las bolsas en los ojos se le noten

más, va a decir que fue por mi culpa, por esas dos semanas que me prestó su

bolsa. La conozco, va a rematar diciendo que su juventud se la acabó Alfredo

Almazán, padre, para luego pasarle la estafeta a Alfredo Almazán, hijo.

―¿Cuánto

traes? ―me pregunta cuando nos detenemos frente a un semáforo.

Ya

se había tardado en mencionarlo, pero ahí está: quiere dinero, aunque no sé

para qué. No es que me caiga de raro ni que me moleste: ya me acostumbré. Mi

mamá dice que no sabe por qué le aguanto tantas cosas a ese “muchacho”. Lo dice

como insulto y le sale bien. Sólo las mamás saben usar las palabras de tal

forma que acaban pareciendo otra cosa. Yo no sé si son tantas, además no me

pesa: aparte de lo que me da ella, mi papá a veces me manda dinero con mi tío,

su hermano, el que nos entrena. Les ha de caer de raro a los del gimnasio, los

que no me conocen, ver que mi tío me da dinero cuando acabamos de entrenar:

parece que él me paga a mí. Bueno, ni a mí ni a Mauricio nos cobra: mi tío sí

lo aprecia, o por lo menos no lo trata mal. Ya también él lo llama “muchacho”,

pero con otro tono. Así nos dice. Órale, muchachos, no estén descansando entre

series. No estén de pinches flojos. Trabajen con alguien más, nadie les va a

robar a su amiguito.

Mauricio

y yo tenemos exactamente la misma edad. A veces juntábamos las fiestas de

cumpleaños, bueno, más bien mi mamá lo dejaba celebrar en mi casa, porque su

mamá, sola desde quién sabe cuando, nunca pudo pagarle algo así. Mi pastel, mis

familiares y mis amigos, pero la fiesta de los dos. Pero eso era cuando todavía

me festejaban así, con una fiesta. Ahora sólo me dan dinero o a veces un

regalo: el año pasado, mis guantes nuevos.

―Traigo

como trescientos ―le digo, pero no es cierto. Trato de recordar cuánto hay en

mi cartera, descontando los billetes que dejé―. ¿Por qué?

―Con

eso ―contesta, pero no dice más.

Seguimos

avanzando cuando el semáforo se pone en verde. Pueden ser dos cosas, me digo

mientras caminamos y las calles se me hacen más y más desconocidas, pero no

quiero imaginarme a fondo ninguna de las dos y mejor sigo tratando de

emparejármele. Tampoco quiero saber qué trae en la bolsa de la sudadera. Estoy

a punto de decirle que ya no puedo seguir caminando a ese ritmo, que me

aguante, pero se echa a correr hasta la entrada de una casa de materiales de

construcción. Voltea a todos lados y me hace señas con la mano para que me

acerque rápido. Con todo y dolor, troto hasta donde está. Cuando lo veo sacar

las manos de la sudadera, noto que las trae vendadas. Revisa su reloj y truena

la boca decepcionado. Ese reloj era mío, me lo dieron en mi cumpleaños doce y

se lo regalé cuando se le descompuso la luz. Hasta donde mamá sabe, lo perdí.

―Toma,

detenme ―se quita la sudadera y el reloj―. Guárdalos en tu mochila.

Voltea

constantemente al zaguán de la casa de materiales y se jala el cuello de la

playera para secarse la boca y la nariz. Inhala profundamente y comienza a

hacer círculos con las manos y los brazos. Se da tres golpecitos en la cara,

con los dos puños, antes de persignarse.

―No

mames, ¿qué vas a hacer?

―No

dejes que se meta nadie, pero si me está dando la vuelta, me lo quitas.

Ya

no le pregunto nada. Ambos miramos hacia el zaguán, que apenas si se alcanza a

ver, medio iluminado por un foco escondido en quién sabe qué parte del techo.

El tobillo ya se me enfrió y siento la punzada. Mauricio escupe el chicle y

comienza a abrir y cerrar la boca exageradamente, como si masticara el aire de

la noche. Está nervioso, pero no tiene miedo. Una vez me dijo que con vendas y

guantes no le da miedo intercambiar golpes. Cosa chistosa, pero a lo mejor es

puro reflejo: cuando peleas en el ring es distinto, puede que te tires con todo

contra el rival, ya sea entrenando o en una pelea, pero al final del día es

legal. No hay coraje que aguante una buena pelea, y ya si lo aguanta es porque

no es coraje, es odio. Hasta ahorita, creo que no he visto a nadie odiar. De

verdad odiar.

―Acuérdate,

que no se meta nadie ―me repite y camina hacia el zaguán.

Tres

hombres vienen saliendo. Voltean sorprendidos cuando Mauricio grita algo que no

pude entender. Uno de ellos, el más alto y corpulento, se gira a mirar a los

otros y después se queda quieto, incrédulo, cuando se da cuenta de que es a él

a quien llaman.

―Te

dije ayer que iba a venir, ¿a poco creíste que era broma? ―le grita Mauricio

antes de empujarlo― Levanta las manos, cabrón, porque te doy a dar en tu madre,

pero legal, para que luego no estés diciendo.

―Cálmense

―grita el hombre cuando me ve acercarme, entonces le reconozco la voz: la misma

que escucho en la casa de Mauricio cuando paso por él para irnos a entrenar―.

No se metan en problemas.

De

los dos hombres que lo acompañaban, uno se va caminando discretamente en

dirección opuesta y el tercero se acerca a Mauricio, pero se queda quieto al

ver que me quito la mochila. Levanta las palmas y da unos pasos atrás, pero sin

relajarse. El otro, por el que vinimos hasta acá, voltea a verme una vez más,

yo encojo los hombros.

―Mejor

déjalos solos ―le pido al otro hombre. Parece que por él está bien,

retrocede.

El

primer golpe que tira Mauricio, un recto de derecha, hace un sonido hueco al

impactarse contra la cara del hombre. Ni se dio cuenta cuando se lo tiraron. A

veces es eso lo que te hace enojar: ese sonido. Luego pasa que no duele que te

peguen, pero te enciende. Para eso sirve el primer golpe: para darte cuenta de

que no te rompes si te tocan y de que puedes hacerle lo mismo. Que no es nada

del otro mundo. Mauricio se espera a que el hombre se dé cuenta de lo que está

pasando: la sangre que le baja de la nariz lo ayuda. Le contesta con la

derecha, a lo pendejo. Mauricio se lo quita con un pasito al lado y le deja la

izquierda en la cara. Suena a puro hueso.

Los

golpes que te meten en los brazos no cuentan en las tarjetas, no ganas una

pelea pegándole a los puros guantes y a los antebrazos, pero también duelen,

van durmiendo el músculo y te cansan, te acalambran, luego ya no puedes subir

las manos por más que quieras y entonces sí, a tragar guante. Y si el que te

está pegando es alguien que te lleva mínimo treinta kilos y veinte centímetros,

más todavía. Por eso existen las categorías, porque el peso sí importa. A pesar

de que no sabe meter las manos para nada, los golpes que le tira a Mauricio,

cuando le llegan a dar, lastiman; se nota que le pueden. Es lo que tienen los

que trabajan en construcciones o cargando: están correosos, aguantan mucho. Una

vez, hace ya tiempo, casi cuando empezamos a entrenar, me tocó guantear con un

albañil. Lo conecté hasta cansarme, literalmente, pero ni siquiera se dobló. Al

otro día fue a entrenar como si nada, y eso que venía de trabajar. A mí las

manos me quedaron doliendo.

―Ya

hay que separarlos, chavo ―me grita el otro hombre. No le contesto.

Mauricio

tiene la ceja derecha abierta y la mitad de la cara llena de sangre, pero sigue

conectando al hombre, que cada vez se mueve más lento y ahora respira por la

boca. “Ya estuvo, en serio, cálmate”, grita de vez en cuando con la voz temblorosa,

entre bocanadas espesas, pero Mauricio sigue brincando sobre puntas alrededor

de él, escogiendo cada vez con mayor precisión sus golpes. Las luces de los

carros iluminan la escena, que por lo demás apenas se deja raspar por la luz

del foco de la entrada.

Cuando

es así, en la calle, casi nunca es un golpe lo que define, sino la falta de

aire. Mauricio ya trae las manos abajo, está jugando y quiere humillarlo. Se

quita con cintura una derecha malísima y luego luego veo cómo viene un ganchito

de izquierda a la zona blanda. Y así es. Después de conectar, Mauricio desplaza

hacia atrás la pierna derecha y queda a dos cuerpos de distancia: limpiecito el

movimiento, como nos lo enseñó mi tío. El hombre cae de cara, tratando de jalar

aire, pero el cuerpo en esos momentos no puede sacar ni meter nada: el puro

infierno, una probadita de lo que se ha de sentir morirse ahogado. Mauricio se

acerca a patearle la cara, le escupe un gargajo con sangre en la cabeza.

―¿Qué te dije? No es lo mismo con un hombre, ¿verdad, cabrón?

Logro

quitarlo en el momento en que tiraba una segunda patada que sólo encontró el

aire.

―Ni

te aparezcas por allá otra vez ―le grita mientras yo lo sigo deteniendo―.

Pinche puto.

Alguien se asoma del zaguán y escuchamos una

voz de mujer pedir a gritos que llamen a la policía. Nos echamos a correr; de

los nervios, ni siquiera siento el dolor en el tobillo.

―¿Cuánto traes? ―me pregunta Mauricio sin dejar de correr, pero no lo escucho;

su voz se corta de nervios.

―No

sé, cómo doscientos, igual más ―volteo para ver si nos siguen―. ¿Por qué?

Por

fin nos frenamos, parece que nadie nos está siguiendo. Ahora sí siento el

tobillo como piedra, caliente y abierto, pero ya no hay nada que hacer. Otras

dos semanas de reposo, mínimo.

―Para

ir a la Cruz Roja a que me cosan ―se quita las vendas mientras empieza a

caminar de nuevo―, préstame.

―Sí

―le quiero decir algo más, pero no sé qué―, ya sabes que sí. No está tan grande

el tajo, pero vamos.

Termina

de quitarse las vendas y me las da para que las guarde en la mochila. Me pide

que le regrese su reloj y se lo doy junto con la sudadera. La ceja le sigue

sangrando. Nos quedamos callados el resto del camino. Quiero preguntarle algo,

hacer que hable, pero no se me ocurre nada y mejor me quedo callado. Lo único

que le pido es que se acerque para apoyarme en él. Así avanzamos, poco a poco,

cada uno con su dolor.

Cuando

llegamos a la Cruz Roja, hay dos personas antes que nosotros. Pago y me entregan

el turno 9. Mauricio pasa al baño a lavarse la cara y las manos, luego regresa

a sentarse junto a mí. La sala de espera huele a sangre seca, a orina cargada

de pastillas, a sudor echado a perder. La recepcionista, una mujer gorda con

cara de cansancio, mira una televisión pequeñita colocada sobre el escritorio,

a un lado de la máquina de escribir. Está viendo la misma telenovela que mi

mamá: me doy cuenta de que ya son más de las ocho y a lo mejor ya se dio cuenta

de que no estoy. O a lo mejor no. Reviso mi teléfono: ni llamadas ni mensajes

de ella, sólo dos de un número que no conozco.

―¿Cómo

se me ve? ―pregunta Mauricio y se gira para que lo vea bien.

―Normal,

pero te está saliendo tantita sangre.

―No

está tan profunda ―se vuelve a sentar derecho y se cruza de brazos―. ¿Y si nos

vamos?

―Ya

pagué. Mejor espérate.

―Aprovecha

tú la ficha y que te revisen el tobillo. Yo así ya quedé.

―¿Es

en serio? ¿Para qué me hiciste pagar entonces?

Una

mujer y un hombre nos miran desde las sillas de enfrente. Él carga a un niño y

le hace caballito con las piernas, pero no logra que deje de llorar. Me acuerdo

de mis papás: esa edad debían tener cuando yo nací. La mamá de Mauricio es más

joven que la mía, mucho más, pero siempre se veía cansada, ya muy maltrecha, y

eso la hace parecer mayor. A su papá, hasta donde recuerdo, no lo conocí. Creo

que él tampoco.

Después

de unos minutos, llaman a Mauricio al consultorio y sale antes de que termine

de acomodarme. El tobillo me está molestando cada vez más, como si cada dolor

que ha pasado por aquí me estuviera revoloteando sobre la lesión, entonces noto

cuántos enfermos hay siempre en las salas de espera, como siempre hay alguien

herido o agonizante en el mundo. Cuando te rompes un brazo, empiezas a notar

cada vez más gente enyesada en las calles. Será que el dolor llama al dolor y te

abre los ojos.

―Ya

estuvo, vámonos ―se para frente a mí y me pide que guarde en la mochila las

pastillas que le dieron. Trae una gasa sobre la sutura.

A

pesar de que estamos a unas calles de mi edificio, le pido que tomemos un taxi,

no le parece. Le digo que yo pago y entonces se relaja. Sale peor: hay mucho

tráfico, pero por lo menos no tuve que caminar. El taxista nos mira por el

retrovisor, pero no se anima a preguntar nada. Sólo nos insiste en que si

traemos dinero.

Nos

bajamos frente a mi casa y Mauricio camina detrás de mí. Ni siquiera le

pregunto, sé que se va a quedar a dormir. No tengo ganas de pelear con mi mamá,

pero tampoco quiero que Mauricio duerma en la calle, y eso es lo que va a hacer

si no lo dejo entrar, lo conozco. Al menos hoy no va a regresar a su casa. No

sé si ese hombre va a hacerlo. Yo no creo. Subimos despacio las escaleras y

entramos sin hacer ruido. La tele está prendida, pero no veo a mi mamá por

ningún lado. Le digo a Mauricio, con señas, que se adelante y me espere en el cuarto

en lo que voy a la cocina por hielos.

―¿Dónde

estabas?

Salto

al oír la voz de mi mamá detrás de mí.

―Bajé

al parque a hacer ejercicio ―me mira molesta―, pero nada más de brazos y pecho.

En los tubos.

―Así

no te vas a curar ―toma una taza humeante y sale rumbo a su cuarto―. Ahí está

en el congelador la bolsa de gel. Habló tu papá, que te estuvo marcando al

celular.

Lleno

dos vasos con agua y me voy rengueando al cuarto. Mauricio mira por la ventana,

como si se observara a sí mismo parado ahí hace dos horas. Abre y cierra la

mano derecha mientras se mira los nudillos. Recibe el vaso de agua, sin voltear

a verme.

―Hijo

de su puta madre ―dice entre dientes. Se bebe el agua y deja el vaso en la

ventana―. Creo que me rompí estos nudillos. Mira, toca.

―¿Cómo

crees? Ibas vendado.

Nos

sentamos en la cama. Se masajea los nudillos con la izquierda al tiempo que

mira con atención la mano, como tratando de ver sus huesos a través de la piel.

Quiero preguntarle algo, pero creo que no es lo mejor. Saco sus vendas de mi

mochila y me pongo a alisarlas contra mi pierna derecha, luego las enrollo y

las pongo en el buró. El tobillo me duele mucho más que en la tarde. Creo que

lo lastimé más, ahora sí en serio.

―Ahora

que regreses ―le digo―, más bien, cuando yo regrese…

―

¿Qué? ―se para de nuevo.

―Te

voy a enseñar a regresar la pinche derecha después de tirarla.

No

le da risa, se levanta para ir a la ventana nuevamente. Aprovecho para poner en

mi cajón los billetes que había guardado bajo la almohada. Mauricio sigue con

la mirada hacia la noche, masajeándose la mano. Voy por la bolsa de gel y

vuelvo en silencio.

―Te

va a regañar mi tío ―me quito despacito los tenis y me pongo la bolsa de gel en

el tobillo―, ya sabes que dijo que no nos iba a recibir si andábamos peleando

en la calle. Ya ves cómo se pone.

―No

voy a ir estos días. Si te pregunta, le dices que me disculpe, que tengo mucho

trabajo ―voltea a verme, nota la bolsa de gel―. ¿Eso qué es?

―Es

la bolsa que te había dicho, sirve para reducir la inflamación. Mamá se la pone

en la cara antes de dormir.

―Ah,

ya ―me contesta, pero sólo por decir algo. A lo mejor piensa en la cara de su

mamá, también hinchada. A lo mejor yo hubiera hecho lo mismo. No sé, no hay

forma de saberlo.

―¿Te quedas en la litera de arriba?

―Sí,

como me digas ―contesta, pero estoy seguro de que ni siquiera puso atención.

Me

acuesto y le marco a mi papá desde el celular. Hablamos poquito, me pregunta

cómo voy y si me hace falta algo. Pregunta por mi mamá, pero sólo por no dejar.

Le digo que estamos bien. Luego nos vemos, se despide, pero sabemos que no es

cierto. Mauricio parece escuchar lo que estoy diciendo, pero de pronto me doy

cuenta de que está llorando. Después de que mi papá cuelga, hago como que sigo

hablando, para darle tiempo a Mauricio de desahogarse. Sé que no le gusta que

lo vean. ¿A quién sí? La última vez que

lo vi hacerlo fue en la primaria. Sólo él y yo nos quedamos en el salón, para

que nadie se diera cuenta. Ya no recuerdo qué pasó esa vez, a lo mejor también

algo de su mamá. Quién sabe. Hago como que le cuento a mi papá todo lo que ha

pasado, en la escuela y en los entrenamientos. Le hablo de los exámenes, de las

tardes en la casa, de mi mamá. Escucha mejor cuando no escucha, cuando no está.

Sigo hablando como si fuera cierto que me oye. Le reclamo también por irse, por

tener otros hijos y hacer de cuenta como que no existo. También le echo en cara

que me hable como si fuéramos amigos, y le digo, por fin, que no me gusta.

Hasta que Mauricio se calma, hago como que cuelgo.

―

¿No tienes sueño? ―le pregunto después de un rato de silencio.

―Estoy

cansado, pero no puedo dormir.

―Te

mandó saludar mi papá.

―Ya

no me acuerdo cómo es él ―contesta―, ¿cuánto tiene que se fue?

―Ah,

no sé bien ―me doy cuenta de que yo tampoco lo recuerdo con precisión. No lo

había notado.

―Dile

que gracias. Ahora que vuelvas a hablar con él.

Nos

quedamos callados. Del otro lado de la pared, mi mamá habla con alguien, no sé

quién. Quiero preguntarle a Mauricio si él se acuerda de su papá, si lo extraña

a veces, aunque no lo diga, pero sólo me atrevo a preguntarle si le duele la

ceja.

―No

―mete aire y carraspea―. Me arde pero el estómago.

―Te

quedaste con el coraje.

―No,

no es coraje ―lo escucho descargar un golpe sobre el colchón―. Ojalá fuera nada

más coraje.

Quiero decirle algo más, pero no sé qué. Creo que no hay nada. Quién sabe, puede que sea lo mejor. Es más difícil cuando de verdad alguien te escucha: corres el riesgo de que te contesten.

Letrinas: Dr. Cigüeña

Cada mañana Karen miraba el espectacular de la clínica del Dr. Cigüeña, le dio vueltas a la idea por meses. No sabía qué detestaba más. Escuchar el parloteo de sus amigas: “mira qué hermosa está mi hija”, “es bien chistoso mi chaparro”. O que no hablaran de los niños en su presencia. Junto con su esposo Pablo, habían gastado millones de pesos en tratamientos de fertilidad. Pablo sentía que lo miraban como a un animal lastimado. De vez en cuando, creía escuchar un “pobrecito” a lo lejos. No le agradaba ser obligado a masturbarse en salas esterilizadas. Tampoco le gustaban las citas programadas para reproducirse. Mete-saca-repite-descarga-cruza los dedos.

Pablo parecía haberse resignado. Múltiples estudios le habían confirmado que su conteo de esperma era normal, con suficiente movilidad. En cambio, Karen estaba dispuesta a un último intento. Se había sometido a tratamientos hormonales para estimular su ovulación. Cirugías para remediar obstrucciones en sus trompas de Falopio. Múltiples fertilizaciones in vitro. Nada. Imaginaba a cada una de esas niñas sin nombre, que no acababan de arribar, emulando aquella sonrisa de las fotografías de su propia infancia, recostada de meses sobre su cuna, rodeada de peluches y muñecas. Las soñaba con la piel de Pablo, sus ojos verdes, sus maneras lentas y dóciles de estar en el mundo. Sin el entusiasmo de antaño, pero con la terquedad de siempre, convenció a su esposo de asistir a la clínica del Dr. Cigüeña.

Llegaron como treinta minutos antes de su cita. En la sala de espera, se reconocieron a sí mismos durante sus primeras visitas, en los rostros esperanzados de otras parejas. El lugar estaba adornado con orquídeas, bonsáis y palos de Brasil. Sonaba a bajo volumen una canción de jazz contemporáneo. Los pisos lucían recién pulidos, con aroma a lavanda. La recepcionista los invitó a pasar al consultorio, justo a la hora de la cita.

Detrás del escritorio se encontraba el doctor, dictando a su asistente unas notas para el expediente. Tal como se anunciaba en los espectaculares, era una cigüeña. Más blanca que su bata impecablemente planchada. Su pico era tan largo, que lo movía con delicadeza para no rayar su escritorio de caoba. Al levantarse se notaba que su cabeza estaba a unos cuantos centímetros del foco. Usaba unas sandalias suficientemente anchas para sus patas. Su oficina estaba adornada con acuarios, cada uno con una especie distinta de pez tropical. Había cuadros de pinturas japonesas con escenas de la naturaleza. Tenía la mirada penetrante de las aves, aunque las gafas que utilizaba le hacían lucir menos inquietante. En la pared no se mostraban sus títulos. Solo aparecía su nombre con letra manuscrita bordado en la bata: Dr. Antonio Garcés. No graznaba como las demás cigüeñas. Su voz era delicada, sin prisa, con un candor singular, como de esos viejos locutores de la radio.

Karen relató, tratando de contener el llanto, el peregrinaje entre tratamientos fallidos. Le entregó una carpeta, escrupulosamente organizada, con todos los detalles de estudios e informes médicos. El doctor Garcés prometió revisarla, aunque la dificultad para cambiar de hoja con sus alas, le obligaba a destinar este tipo de tareas simples a su asistente. Karen enfatizó que sería su último intento. Al notar su desesperación, el doctor les contó que muchas parejas habían elegido una segunda opción, cuando desafortunadamente el tratamiento no era exitoso. No implicaba más procedimientos invasivos ni costos demasiado elevados. Consistía en adoptar un bebé recién nacido, proveniente de una pareja lo más parecida posible. Solo había que obtener su perfil, y posteriormente buscar a la pareja con la que tuvieran el máximo ajuste. El doctor Garcés sugirió que solo contemplarían dicha posibilidad al renunciar definitivamente a los tratamientos.

Tal como siempre temían, el embrión no logró implantarse. Karen pasó varias semanas sola, encerrada en casa. Pablo supuso que un día volvería a ser la misma. Así que se dedicó a traerle comida, mandarle mensajes desde el trabajo, abrazarla por las tardes. Trató de cerrar la boca para que no se le escapara ninguna idiotez que la hiciera sentir peor. Una tarde, a unos cuantos días de perder la paciencia, Pablo la encontró sentada en la mesa del comedor. Se había arreglado un poco, preparó la comida. Mientras tomaban un postre en la sobremesa, le pidió que intentaran la segunda opción. Pablo aceptó, no sin antes preguntarle en repetidas ocasiones, si estaba completamente segura.

Esa misma tarde llamaron al doctor Garcés. Les explicó detalladamente el proceso y agendaron una cita para el estudio del perfil. Advirtió que no podría proporcionarles ninguna información acerca de la pareja. Una vez iniciada, no podrían renunciar a la adopción. El registro del recién nacido tendría que llevarse a cabo en una oficina exclusiva para los pacientes de la clínica. El pago se tenía que realizar por adelantado, con tiempo de espera máximo de diez meses. La elección del sexo del bebé era posible, por una tarifa adicional.

Casi siete meses

después, mientras volvía de sus ejercicios matutinos, Karen recibió una llamada

del doctor Garcés para avisarle que su niña llegaría pronto. A las ocho de la

noche en punto, arribó la camioneta de la clínica. El mismo doctor Garcés llevó

hasta su puerta un moisés, cubierto con una sábana de seda. Les informó que

había nacido sana. Midió cincuenta centímetros y pesó tres trescientos. Les

recordó que podían llamarle para que acudiera una nodriza, sin ningún costo

adicional. Karen y Pablo lloraron al descubrir a la niña. Tenía ojos verdes

como Pablo, y dormida, lucía tan apacible como él. Karen sintió que también se

parecía mucho a ella cuando era bebé. La llamaron Julieta. Julietita de cariño.

Antes de irse, abrazaron al doctor Garcés. Estaban tan felices, que no se

dieron cuenta de cómo le incomodaban los abrazos.

Esa primera noche, los

recientes padres bañaron a Julietita con el ligero temor a que se les

resbalara. Luego le pusieron un mameluco que le habían comprado hacía tres

años. Se quedó dormida con los cachetes sobre el pecho de Karen. Pablo le

acarició la espalda, su cabecita, como tratando de convencerse de que era real.

Permanecieron contemplándola en silencio para no despertarla, aspirando el

aroma a bebé que inundaba la habitación. Se quedaron así hasta la medianoche,

cuando la pasaron a su cuna, la arroparon con una cobijita de borrego y dejaron

una luciérnaga de tela a su lado para que la acompañara mientras soñaba. Jamás imaginaron, que unos días antes,

Julietita tenía otro nombre y dormía en otra cuna. Cuando sus padres biológicos

estaban demasiado agotados para despertar, entró sigilosamente un equipo de cigüeñas

para tomar a la bebé, envolverla en una manta y huir volando hasta encontrar la

camioneta donde les esperaba el doctor Garcés. Por meses los habían estado

vigilando, aguardando pacientemente por su nacimiento. Y siempre pasaba lo

mismo. Los padres biológicos duraban años buscando, hasta que se cansaban, o se

marchitaban. A pesar de su mirada, nadie sospecha de las aves.

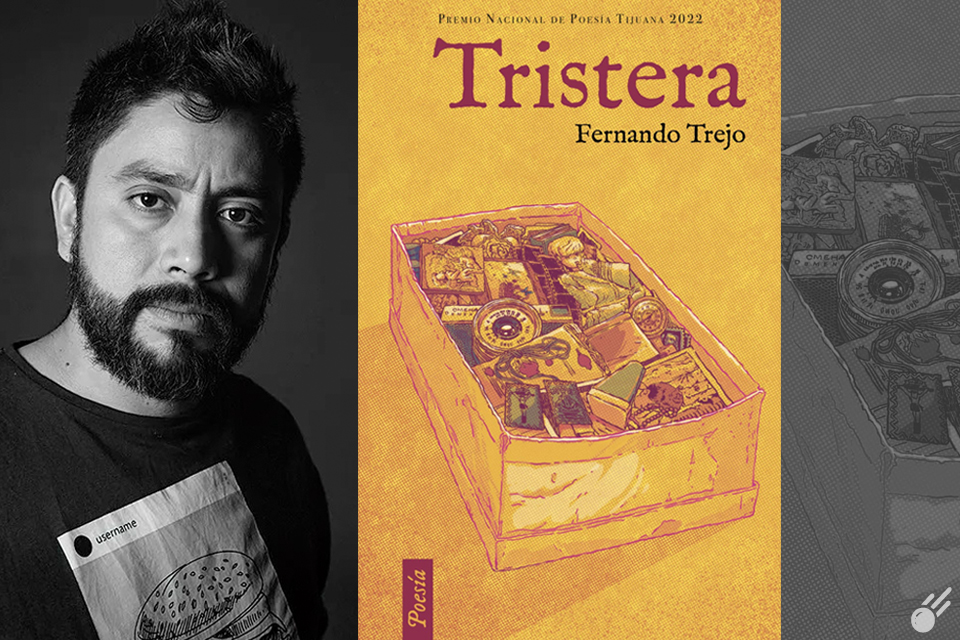

«Tristera» de Fernando Trejo: selección de poemas

'Tristera' es el nombre de la obra ganadora del Premio Nacional de Poesía Tijuana 2022, otorgada al poeta, artista y guionista chiapaneco Fernando Trejo, quien bajo el seudónimo 'Pequeño' resultó ganador del certamen literario convocado por el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) de Tijuana.

De acuerdo con la apreciación del jurado, 'Tristera' es una obra a contracorriente de las tendencias formales de la actualidad poética y desarrolla, redondea y sostiene un discurso de carácter íntimo. Expresa la indignación por la pérdida y la ausencia, en este caso, la del padre.

La obra fue elegida de entre 70 trabajos participantes y se hizo acreedora a la publicación e impresión de 500 ejemplares, una placa conmemorativa y 70 mil pesos. La entrega del premio se realizará oficialmente el 16 de diciembre del año en curso.

Tristera (selección de poemas)

Fernando Trejo

Las manos de mi padre

Mi

padre tenía las manos duras y grandes.

Difícil

caricia era una caricia suya.

No

es que le costara

sino

que su amor

halagaba

tosco, mimaba áspero.

Siempre

me bendijo después de cierta edad.

Como

si crecer le trajera la fe de alguna parte.

A

sus últimas veces le agradecía con un abrazo largo.

Pero

una noche lo llevé al hospital

y

nadie dijo nada.

Lo

internamos 3 semanas en la cara fría

de

la muerte.

Recordé

que William James propuso una teoría:

se

requiere de un proceso de 21 días para crear un hábito.

Si

repetimos la constante se vuelve una conducta.

Entonces

mi padre

es

también aprendizaje.

Aprendimos

sin él a comportarnos.

Álbumes

incompletos

Nunca

fui un buen coleccionista.

No

completé ninguno de mis álbumes.

Si

acaso llené

una

caja con viejos timbres postales

cuando

mi madre me heredó la filatelia.

Nunca

les di el uso que deseaban

las

tarjetas de Marvel,

ni

acaricié el lomo de las tabas

que

Coca cola

lanzó

como Hielocos

una

tarde de 1997.

No,

nunca fui un gran coleccionista.

Pero

me conformo

con

la vieja caja de zapatos

donde

desde hace más de treinta años

confluye

incompleta,

mi

colección de fracasos.

Mi

padre fue un caballo que bailaba en el fuego

No

recuerdo la hazaña en que tu padre

rescató

a un hombre de quemarse.

Esto

me dijo Tucsón, —su amigo de brigada

de

salvamento—, en un mensaje

el

día de su muerte.

Imagino

a mi padre entrando a la garganta de un dragón ardiendo

sin

importarle las fauces abiertas y los colmillos de fuego.

Imagino

a mi padre como un tigre de bengala

cruzando

ambos mundos

por

el centro de un aro incendiado.

Mi

padre fue un caballo que bailaba en el fuego.

Un

hombre ronco que ardía.